- 2025.03.30

長持ちするインプラント治療を目指して(インプラント周囲炎を予防する)

皆様、こんにちは。まこと歯科・矯正歯科の院長の木村誠です。

インプラントを長持ちさせるためには、「インプラント周囲炎を予防する

こと」が最も重要です。これは、せっかく入れたインプラントを失う最大の原因のひとつであり、初期の段階で適切に管理すれば、十分に防ぐことができる病気です。

インプラント治療は、失われた歯の機能と美しさを取り戻すための素晴らしい選択肢です。しかし、治療が成功したからといって安心はできません。インプラントも天然の歯と同様に、細菌の感染によって周囲の骨が溶けてしまうことがあります。これが「インプラント周囲炎」です。痛みなく静かに進行することが多く、気づいたときにはすでに手遅れ…というケースも珍しくありません。

このブログでは、インプラント周囲炎のリスクや予防方法について、エビデンスをもとに、わかりやすく解説していきます。大切なインプラントを一日でも長く保つために、ぜひ最後までお読み頂ければ幸いです。

はじめに

インプラント治療は、見た目の自然さや噛む力の回復といった点で非常に優れた治療法です。しかし、そのインプラントが「一生もの」になるかどうかは、実は治療後の管理にかかっています。特に注意すべきなのが、「インプラント周囲炎」と呼ばれる病気です。

患者様からよくいただくご質問のひとつに、

「インプラントはどのくらいもちますか?」

というものがあります。この問いに対する明確な答えのひとつが、「インプラント周囲炎を予防できるかどうか」です。

インプラント周囲炎とは、インプラントのまわりにある歯ぐきや骨が炎症を起こし、やがて骨が溶けてしまう状態を指します。進行するとインプラントの脱落につながる恐ろしい病気ですが、適切なケアと予防を行えば、そのリスクを大きく減らすことができます。

本記事では、インプラント周囲炎を予防し、インプラントをより長く快適に使っていただくためのポイントを、10年以上のインプラント治療の臨床経験とエビデンスをもとに、わかりやすくお伝えします。インプラント治療をすでに受けられた方、これから検討している方のどちらにも役立つ内容ですので、ぜひ参考になさってください。

インプラント周囲炎になりやすい方の特徴

インプラントは虫歯にはなりませんが、天然歯と同様に「歯周病」に似たトラブル、インプラント周囲炎を起こすリスクがあります。特に以下のような条件に当てはまる方は、周囲炎の発症リスクが高くなる傾向があります。

1. 歯周病が原因で歯を失った方

歯周病に罹患されている方の口腔内写真

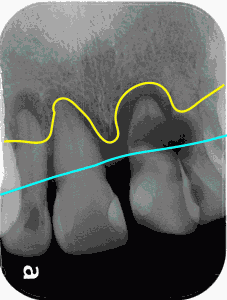

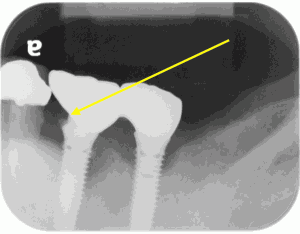

上の前歯のレントゲン写真

正常であれば、水色の線の位置まで歯槽骨が存在していますが、こちらの患者様は歯周病の進行により、黄色の線の位置まで骨が吸収されてしまっています。

過去に歯周病で歯を失った経験のある方は、口腔内に炎症を引き起こす細菌が残っている可能性があり、インプラント周囲炎のリスクが高まります。実際、歯周病の既往歴がある患者様は、そうでない方に比べて5年以下の観察期間でリスク比1.6、5年以上でリスク比2.26,10年以上でリスク比2.61。

2. 糖尿病をお持ちの方

糖尿病(特に血糖コントロールが不良な場合)は、免疫機能の低下や創傷治癒の遅延を引き起こし、細菌感染に対する抵抗力が弱まります。そのため、インプラントの周囲で炎症が起きやすく、進行もしやすくなります【※2】。

日本糖尿病学会(編).科学的根拠に基づく糖尿病診察ガイドライン2013.東京:南江堂,2-13.

3. 骨量が不十分な部位にインプラントを入れた場合

インプラントは骨にしっかりと埋まってはじめて安定します。骨の量や質が不十分な部位に無理にインプラントを埋入した場合、炎症や動揺が起きやすくなり、長期的にみて周囲炎のリスクが高くなります。

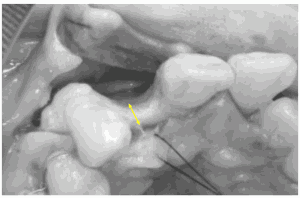

この方は、前歯を歯周病で失った方ですが、黄色の矢印の部分の幅は約3mm程度しかなく、ここにそのままインプラントを埋入した場合、ソーサライゼーション(インプラント周囲の骨は1.5mm程度吸収する現象)により容易にインプラントの露出が起こることが想定されます。

4. 不適切な補綴設計(かぶせ物やブリッジ)やインプラントポジション

費用を抑えるためにインプラントの本数を減らしたり、欠損部位や咬合状態を考慮せずに無理な補綴設計をするとインプラント周囲炎を発症するリスクが高まります。複数歯欠損の場合、連結やブリッジにするため、1本のインプラントに重篤な問題を生じていても症状がないこともあるため、発見が遅れることもあります。

上記の写真は、インプラント周囲炎(他院でインプラント治療)を発症されている方のレントゲン写真となります。黄色の矢印で示す部分はカンチレバー構造になっています。さらに4歯欠損に対して、インプラントが2本しか埋入されていないこと、清掃しにくい被せ物がされていることなどによりインプラント周囲の骨が重度に骨吸収を起こしております。

他にもインプラントの埋入位置が不適切であると、歯肉の形態にも悪影響を与える可能性があります。例えば、インプラントが隣接するインプラントや天然歯に近接しすぎている場合、歯肉が十分にカバーできない部分が生じ、インプラント周囲の歯肉が退縮し、露出部分が増えることがあります。この状態では、歯肉が細菌の侵入に対して弱くなり、インプラント周囲炎のリスクが高まります。

また、インプラントの埋入深さが過剰であったり、逆に浅すぎる場合、歯肉が適切に保護できず、炎症を引き起こす原因となります。さらに、インプラント同士が近接している場合や、インプラントと天然歯の間隔が狭すぎる場合も、歯肉が十分に発育せず、退縮が進行することがあります。特に、インプラントとインプラントの間は3mm以上、インプラントと天然歯の間は1.5mm以上の距離が推奨されています。この距離を守ることで、歯肉が適切に発育し、インプラント周囲炎のリスクを減少させることができます。

★ プラークの蓄積

不適切な上部構造を装着されると、清掃が困難になることがあります。歯ブラシやデンタルフロスがうまく届かず、プラークや細菌が蓄積しやすくなります。これが続くと、プラーク内の細菌が増殖し、歯周病菌がインプラント周囲に炎症を引き起こす原因となります。そのため、補綴設計の段階から慎重な計画が必要です。

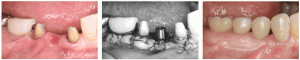

⭐︎他院でインプラント治療を受けられた症例

黄色の矢印で示す部分は、不良な補綴物が装着されており、また歯石もしくはセメントの残留によりインプラント周囲の骨が吸収してきている状態です。

このようなことにならないためには、インプラントを埋入する技術だけでなく、補綴治療の知識や技術もある歯科医院でインプラント治療を受ける必要があります。

5. 口腔衛生状態が良くない方

日常的な歯磨きが不十分な方や、プラーク(歯垢)や歯石が蓄積している方は、インプラント周囲にも細菌が繁殖しやすく、炎症が起こりやすくなります。ご自身のセルフケアに加えて、プロのケアを定期的に受けることが重要です。

左下(写真向かって右側)の奥歯にインプラント治療をされている患者様の口腔内写真(他院でインプラント治療を受けられた症例)

この方の全体像がわかるパノラマレントゲン写真。

左下の部分を拡大すると水色の線が正常な状態とすると黄色の線の部分まで骨吸収が起きております。

この方の場合、天然歯の部分には、歯周病の問題はさほど大きくはありません。しかしそのような方においてもインプラントは、日頃のセルフケアが不足するとインプラント周囲炎を発症することがあるので注意が必要です。

6. メインテナンスに通われていない方

インプラント治療後の定期的なメインテナンスは、周囲炎の早期発見・予防のために欠かせません。3ヶ月~半年に一度のプロフェッショナルケアを受けることで、リスクを最小限に抑えることができます。

⭐︎他院でインプラント治療を受けられた症例

メインテナンスに定期的に通わないと上記の写真のように歯石多量に沈着することがあります。プラークは、歯磨きで除去することが可能ですが、歯石は歯磨きでは取れないので、必ずメインテナンスに通う必要があります。

インプラント周囲炎を予防するために有効なこと

インプラント周囲炎は、一度発症すると完治が難しく、最悪の場合はインプラントの撤去に至ることもあります。だからこそ「予防」が何よりも大切です。ここでは、インプラント周囲炎の発症リスクを下げるために有効な具体策を詳しくご紹介します。

1. 正しいブラッシングとセルフケアの習慣化

毎日の歯磨きが予防の基本です。特にインプラントの周囲は、天然歯に比べて歯肉との結合が弱いため、より繊細なケアが求められます。

◆適切な歯ブラシや歯間ブラシ、フロスを使用する

TePe社の歯ブラシ インプランラテックス社ホームページから引用

◆必要に応じて、電動歯ブラシやウォーターフロスも有効

手が不自由な方や高齢になりなかなか思うように歯ブラシを動かすのが難しい場合は、非常に有効です。

ソニケア(電動歯ブラシ) PHILIPS社ホームページから引用

もし電動歯ブラシを使用される場合は、きちんと費用をかけて良いものを購入することを強くお勧めしております。

◆洗口剤を使用する。

アース製薬社のホームページから引用

モンダミンやリステリンなどの洗口剤を用いることで、なかなか歯ブラシが届きにくところをケアすることができます。

※歯科衛生士によるブラッシング指導で、ご自身のケアを見直すことも非常に効果的です。

2. 喫煙を控える(または禁煙する)

現在のところ、喫煙がインプラント周囲炎のリスクファクター(危険因子)であるとは断定されておりません。しかし喫煙は歯ぐきの血流を悪化させ、免疫力を低下させます。喫煙者はインプラント周囲炎を発症しやすい可能性があります。

以下の論文では、1日20本を超える喫煙を行う患者は、非喫煙者に比べてインプラント失敗のリスクが有意に高いことが示されております。

Levels of smoking and dental implants failure: A systematic review and meta-analysis

3. 骨量が不足している場合は、GBR(骨造成術)で適切な土台づくりを行う

インプラントを長く安定させるためには、十分な骨の厚みと高さが必要です。骨の量が少ない状態で無理にインプラントを埋入すると、インプラント周囲の骨が炎症に弱くなり、周囲炎のリスクが高まります。

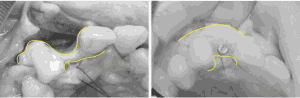

上記左の写真では、黄色の線で囲まれた歯槽骨は幅が狭いのがわかります。一方右の写真では、骨造成を行なったことでインプラント周囲に十分な骨があることがわかります。

このように骨量が不十分な場合には「GBR(骨誘導再生法)」という骨造成術を併用し、あらかじめしっかりとしたインプラントの“土台”を作る必要があります。

4.FGG(遊離歯肉移植術)について

インプラント周囲炎の予防手段としては、基本的なセルフケアとプロフェッショナルケアの徹底が最も効果的だと考えています。その上で、インプラント周囲の環境整備が非常に重要と考えております。

遊離歯肉移植術(FGG)は、インプラント周囲にしっかりとした角化歯肉(動かない歯ぐき)を確保するための外科処置で、炎症の予防に有効とされています。エビデンスはまだ確立されていないものの、臨床実感としてやはり必要と考えています。また、角化粘膜があるに越したことはないと多くの歯科医師が考えているため、必要と判断した症例に関しては積極的にFGGを行なっています。

5. かみ合わせ(咬合)の調整

インプラントは歯根膜のような組織を有していないため、天然歯に比べて“衝撃を吸収する能力”がありません。そのため、わずかな咬み合わせのずれが、インプラントや周囲の骨に大きな負担を与えることがあります。

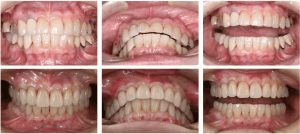

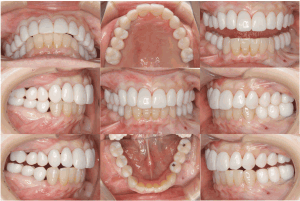

上3枚の写真は術前。下3枚の写真は術後。前歯がしっかり噛むことで、奥歯を守れるようになります。また奥歯にインプラントでしっかりサポートすることで長期的な安定を望めるようになります。

同症例のパノラマX線写真。インプラントでしっかりとサポートされていることがわかります。この症例のように全体的に問題を生じている症例では、噛み合わせの治療が必要になることがあります。

⭐︎特に歯ぎしりや食いしばりの癖がある方は、ナイトガード(マウスピース)の使用が有効です。また、歯並び(噛み合わせ、咬合)に問題がある場合でも、患者様の同意のもとインプラント治療を行うことがあります。その場合、インプラントに対する負担を軽減するため、特に夜間のマウスピース装着は重要となります。

6. 補綴物(かぶせ物)の形態を清掃しやすくする

かぶせ物(クラウンやブリッジ)の形によっては、歯ブラシが届きにくく、汚れがたまりやすくなることがあります。清掃性の悪い補綴は、プラークの温床となり周囲炎を引き起こすリスクが高まります。

インプラント治療の総合指揮者である歯科医師、メインテナンスを担当する歯科衛生士、補綴物を作製する技工士とがチームを組み、磨きやすい補綴を作製する必要があります。

そこで重要になるのが、最終上部構造を製作する前にプロビジョナルレストレーション(仮歯)で清掃性を確認することです。

上記の写真は、プロビジョナルレストレーション(仮歯)を装着している状態です。特に全体的に治療が必要な症例では、このプロビジョナルレストレーションで、審美性、機能性、清掃性を十分確認致します。それから最終補綴物に移行するため、大きな問題が出ることはほとんどありません。

7. 全身の健康管理(特に糖尿病のコントロール)

現在の研究論文から、糖尿病がインプラント周囲炎のリスクファクターであるということは断定できておりません。

しかしながら血糖コントロールが不良だと、免疫機能が低下し、感染や炎症が起こりやすくなります。

また2018年のH Dreyerらの報告にあるように、糖尿病がインプラント周囲炎の発症のリスクファクターであることを示す論文もあるため、糖尿病のある方は、かかりつけ医との連携のもとで治療と管理を継続する必要があると考えます。

Epidemiology and risk factors of peri-implantitis: A systematic review

J Periodontal Res, 53: 657-681, 2018.

8.定期的なメインテナンス(プロフェッショナルケア)

インプラント治療後は、少なくとも3〜6ヶ月に一度の定期検診が推奨されます。定期的に歯科医院を受診することで、

-

プラークや歯石の除去(スケーリング)

-

インプラント周囲の歯肉の状態チェック

-

かみ合わせの確認と調整

-

必要に応じてX線検査で骨の状態を評価

といった予防的措置が可能になります。

周囲炎は痛みなく進行することが多いため、早期発見・早期対処が重要です。

まとめ:インプラントを守る一番の鍵は「予防」

インプラント周囲炎は静かに進行し、気づいたときには骨が失われているということも少なくありません。だからこそ、日々のケアや生活習慣、そして治療計画全体を通じて、そもそも発症させないことが最も大切です。

インプラント周囲炎の治療法と、最も大切なこと

インプラント周囲炎が進行してしまった場合、状態に応じた治療が必要になります。しかし、現時点では「これをすれば必ず治る」という治療法は、まだ確立されていません。そのため、インプラント周囲炎は「治す」よりも「予防する」ことが何よりも大切です。

それでも、万が一インプラント周囲炎が起きてしまった場合には、以下のような治療法が検討されます。

1. 非外科的治療(デブライドメント)

比較的初期のインプラント周囲炎に対して行う治療です。専用の器具を使って、インプラントの表面に付着したプラークやバイオフィルム(細菌のかたまり)を丁寧に除去します。これを「デブライドメント」と呼びます。

ただし、インプラントの構造上、天然歯に比べて清掃が難しく、完全に細菌を除去することは簡単ではありません。また、炎症が骨にまで及んでいる場合は、この治療だけでは不十分なこともあります。

2021年のManuel Toledano らは、デブライドメント時に抗菌薬を投与することで、ポケットの深さと出血の減少の効果が得られたことが報告している。そのことから軽度のインプラント周囲炎であれば、抗菌薬の局所投与を併用したデブライドメントは治療法の1つとなります。

2. 外科的治療(再生療法・インプラントの撤去)

症状が進行している場合には、外科的な処置が必要になります。

-

再生療法:インプラント周囲の骨が部分的に失われている場合には、特殊な薬剤や人工骨などを使って骨の再生を促す治療を行うことがあります。ただし、すべてのケースで成功するわけではなく、限られた条件下でしか適応できません。

GCのホームページから引用

上記の写真は、サイトランスグラニュールという骨補填剤です。天然歯の歯周病やインプラントの骨造成の際に用いる材料ですが、インプラント周囲炎の再生療法を行う際も用いることがあります。

-

インプラントの撤去:炎症が広範囲に進行し、骨が大きく失われている場合には、やむを得ずインプラントそのものを撤去する必要が出てくることもあります。その後は、骨の治癒を待ってから再治療を検討する流れになります。

3. 補綴(かぶせ物)のやり直し

インプラントの上部構造(かぶせ物やブリッジ)が清掃しづらい形態だったり、咬み合わせに問題がある場合、それが炎症の原因になることがあります。その場合には、補綴物を一度外し、より清掃性や機能性に優れた形へと再設計し直す必要があります。

予防が最善の治療

上記のように、インプラント周囲炎にはいくつかの治療法がありますが、どれも確実な「完治」を保証するものではありません。治療が難しく、再発のリスクも高いため、**最も重要なのは、インプラント周囲炎を「発症させないこと」**です。

そのためには、

-

毎日の丁寧なセルフケア(歯磨きやフロスなど)

-

歯科医院での定期的なメインテナンス

-

かみ合わせや補綴のチェック

といった予防の積み重ねが不可欠です。

インプラントを長く、快適に使っていただくために――。日々の小さな習慣が、大きな差を生むことをぜひ知っておいてください。

インプラント周囲炎を予防するための「歯科医院の選び方」

インプラント治療は、技術的にも知識的にも高度な専門性が求められる分野です。治療そのものだけでなく、その後の管理や予防体制がしっかりしている歯科医院を選ぶことが、インプラント周囲炎のリスクを下げ、インプラントを長持ちさせるカギとなります。

では、どのような歯科医院を選べばよいのでしょうか? 以下に、後悔しない歯科医院選びのポイントを詳しくご紹介します。

1. 「歯周病治療」をしっかり行なっている歯科医院を選ぶこと

インプラント周囲炎は、いわば「インプラント版の歯周病」です。したがって、歯周病の知識と治療技術がしっかりとある医院でなければ、インプラントを本質的に守ることはできません。

注意すべきなのは、

「インプラント治療のみ」を専門に行っている医院の中には、歯周病治療を積極的に行っていない場合がある

ということです。

見た目の美しさや手術のスピード感を優先して、歯周病治療を後回しにしているケースも少なくありません。治療の前に歯周病を適切に治し、治療後も周囲組織を健康に保てる医院を選びましょう。

2. 学会やスタディグループで研鑽を続けている歯科医師がいること

インプラント治療は日進月歩の分野です。国内外の学会に所属し、定期的に勉強会や研修に参加している歯科医師は、最新の治療法・予防法・材料に精通しており、信頼性が高いといえます。

3. 「人生設計に寄り添った治療計画」を立ててくれる医院

とくに1本目のインプラントを考えている方にとって重要なのが、目先の治療だけでなく、将来を見据えた全体設計があるかどうかです。

-

年齢、全身疾患、残っている歯の状態

-

将来の介護リスクや生活スタイルの変化

などを踏まえて、10年後・20年後の口腔環境まで考えて治療計画を立ててくれる医院こそ、本当に信頼できる医院といえるでしょう。

4. 骨造成(GBR)や粘膜の移植術(FGGなど)といったオプションに対応していること

骨や歯ぐきの状態は、患者様一人ひとりで異なります。

そのため、インプラント治療において「骨が少ないから無理」「歯ぐきが薄いから仕方ない」と済ませるのではなく、必要に応じて骨造成術や粘膜移植術が行える医院が望ましいです。

これらの技術を有している医院は、

-

難症例にも対応できる

-

長期安定性を重視している

という特徴があります。

5. 万が一インプラント周囲炎になった場合に、適切な治療体制が整っていること

どれだけ予防に力を入れていても、インプラント周囲炎が発症する可能性をゼロにすることはできません。

そのため、いざというときに以下のような対応が可能な歯科医院であることが望ましいです。

-

Er:YAGレーザーなど、インプラント表面を非侵襲的に清掃できる機器がある

-

エアフロー、超音波スケーラーなど、周囲炎専用の洗浄機材を備えている

-

再生療法や補綴の再設計を自院で行える体制がある

このような医院であれば、治療後のアフターケアにも安心して通い続けることができます。

まとめ

インプラント治療は、「どこで治療を受けるか」で成功が大きく左右される治療法です。

ただうまく埋めることだけが目的ではなく、「長く快適に、トラブルなく使い続けられるか」を考えたとき、歯科医院選びは極めて重要です。

✔ 歯周病治療に強い

✔ 学び続ける姿勢がある

✔ 将来を見据えた治療計画を立ててくれる

✔ 骨造成や粘膜移植などの技術もある

✔ 周囲炎が起きたときも対応できる設備と知識がある

これらを兼ね備えた歯科医院での治療こそが、インプラントを長持ちさせ、インプラント周囲炎を防ぐ最良の道です。

インプラント周囲炎を予防する当院の特徴

当院では、インプラント治療を単なる「歯を入れる治療」としてではなく、長期的に健康で快適に過ごしていただくための総合的な治療計画を重視しています。そのため、インプラント周囲炎の予防には、以下のようなポイントを中心にしっかりと対応しています。

1. 術前診断から骨造成・粘膜移植、治療後のメインテナンスまでトータルでサポート

インプラント治療は、単にインプラントを埋めるだけで完結するものではありません。術前の診断が治療成功のカギとなり、インプラント周囲炎を予防するためには十分な骨量と適切な歯ぐきの状態を整えることが不可欠です。

当院では、骨量が不足している場合はGBR(骨誘導再生法)や自家骨移植を行い、必要に応じて**遊離歯肉移植術(FGG)**を施術することで、インプラントの周囲をしっかりと支える土台を作ります。

治療後も、定期的なメインテナンスを通じてインプラント周囲炎を早期に発見・予防し、長期的にインプラントが健康で安定するようしっかりと管理いたします。

2. 学会に所属し、最新の知識と技術を常に学び続けています

インプラント治療は日進月歩で進化しており、常に最新の知識や技術を取り入れることが重要です。当院の院長である木村誠は、日本口腔インプラント学会や日本歯周病学会、日本臨床歯周病学会に所属し、定期的に勉強会や学会に参加し研鑽を積んでおります。これにより、常に様々な治療法や予防法を学び、患者様に最適な治療を提供することができます。

また、治療を実現するための器具や機材も積極的に導入しており、インプラント周囲炎の予防や治療に必要な技術を常に更新しています。たとえば、Er:YAGレーザーなどの最新の治療機器を使用し、インプラント周囲炎を早期に発見し治療できる体制を整えています。

3. 全身の健康状態も考慮した治療計画

当院では、インプラント治療を行う際に、患者様の全身的な健康状態やライフスタイルを考慮した治療計画を立てています。これにより、将来的なトラブルを防ぐための予防的な措置を早期に講じることができます。

また、治療後は、歯周病治療やかみ合わせの調整も含めて、インプラントを支える環境をトータルで整えていきます。人生設計を見据えたインプラント治療を行うことで、患者様にとって最適な口腔環境を提供することができます。

まとめ

当院では、インプラント周囲炎の予防に力を入れ、患者様が長期的に健康で快適にインプラントを使用できるよう、術前診断から治療後のメインテナンスまで、トータルでサポートしています。最新の技術と知識を学び続け、患者様一人ひとりに合わせた治療計画を提供し、インプラント周囲炎のリスクを最小限に抑えます。

インプラント治療は、ただインプラントを埋めるだけで終わるものではありません。患者様にとって最適な治療を長期的に行うことが大切です。当院にご相談いただければ、信頼できる治療をお届けできると自信を持っております。どんな些細なことでも気になる点があれば、お気軽にご相談ください。

まこと歯科・矯正歯科

福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目12-54 オリジンビル2階

℡番号092-692-2963